7月13日是全球胃肠间质瘤关爱日。中国首部《胃肠道间质瘤患者生活质量调研报告》在广州发布。这份由中华慈善总会与胃肠间质瘤诊疗规范和创新协作网共同发起的报告显示:中国胃肠间质瘤患者总体健康评分仅为64.1分股票配资门户在线阅读,显著落后于荷兰(77.2分)和墨西哥(76.7分)等国家。

“胃肠间质瘤已逐渐成为一种需要长期管理的慢性病,但我们的关注点不能只停留在生存期上。”调研参与者、北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任李健教授在解读报告时强调,“让患者有尊严地生活,才是医疗的终极目标。”

隐秘的刺客:胃肠间质瘤诊疗困境

胃肠间质瘤(GIST),是一种原发于胃肠道的间叶源性肿瘤,约占所有胃肠道肿瘤的1%,被归入罕见病。

这种常被比作“腹腔刺客”的肿瘤,生长方式极具欺骗性。与胃癌、肠癌不同,胃肠间质瘤起源于黏膜下层,且呈“外生型”生长——肿瘤不向消化道腔内突出,而是悄无声息地向腹腔内扩张。

“患者腹腔可能已长出一个20公分的肿瘤,腹部明显隆起,却无疼痛等典型症状。”李健教授描述道。这种隐蔽性导致约20%-30%的患者在确诊时已发展至晚期。

更棘手的是,GIST被贴上“不罕见的罕见病”标签。虽然我国每年新发病例达2-3万例,但分散在庞大人口基数中,基层医生认知不足的问题突出。

“不同于胃癌、肠癌与生活方式的明确关联,GIST至今病因不明,尚无明确的高危人群特征。”李健教授指出。这种特性使早期预防几乎不可能,规范诊疗成为关键生存通道。

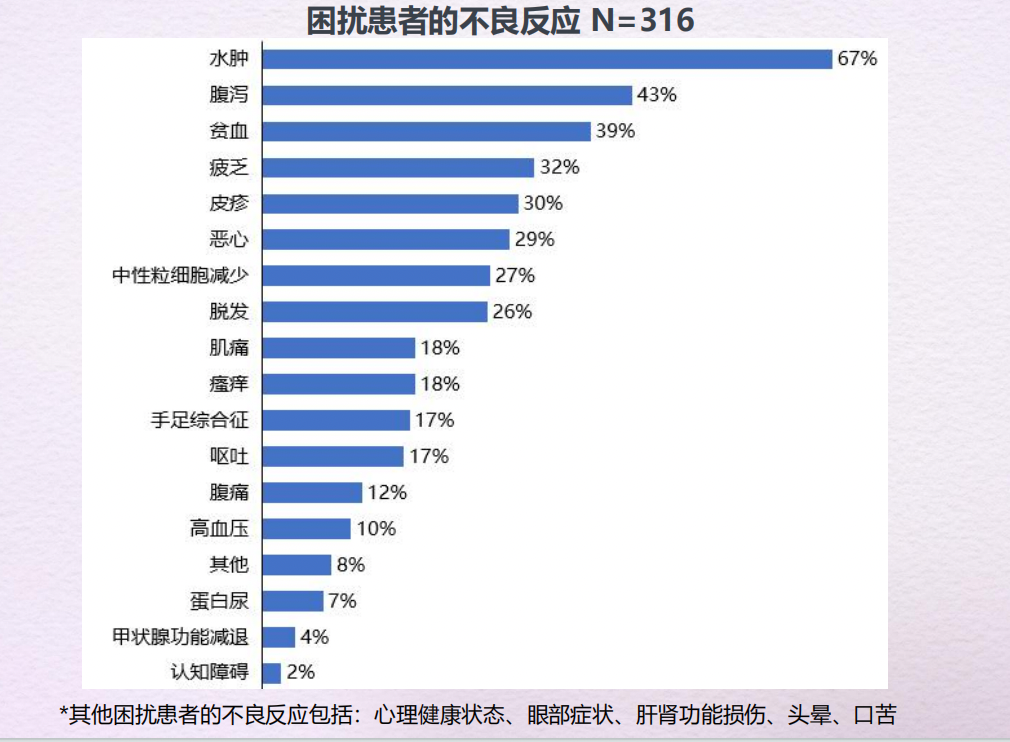

而药物治疗的挑战接踵而至——靶向药物虽使GIST成为实体瘤治疗的成功典范,但调研显示:64.8%的患者将药物副作用列为治疗中的首要障碍。恶心、呕吐、腹痛、水肿、疲乏等不良反应不仅降低生活质量,更导致部分患者被迫减药或停药。

生存之痛:当副作用成为“无形的肿瘤”

在胃肠间质瘤的治疗上,传统化疗效果不佳,直到靶向药物的出现,显著延长了GIST患者生存期,使GIST成为实体瘤治疗的成功典范。

李健教授采访中提到,他曾经遇到一位20来岁的年轻女性患者,十二指肠GIST接受大范围手术(含部分肝切除),术后经过药物治疗生存了十年,期间结婚成家。“当前医疗条件下,病人生存期或可更长。”

“20多年来的GIST核心治疗模式是‘手术+靶向药物’。”李健教授介绍,对于可切除肿瘤,术后需服用靶向药预防复发;对于晚期转移患者,则以序贯使用靶向药物治疗为主,并在药物控制后寻找合适的手术时机切除转移灶。

但调研报告显示:64.8%的患者将药物副作用列为治疗中的首要障碍。恶心、呕吐、腹痛、水肿、疲乏等不良反应不仅降低生活质量,更导致部分患者被迫减药或停药。

“许多患者向我倾诉,药物导致的脸部水肿让他们不愿社交。”李健教授分享了一个容易被忽视的细节,“他们希望回归正常生活,不愿被当作‘病人’特殊对待。”

长期用药的负担不仅体现在生理层面。李健教授在解读报告时指出,GIST不同靶向药物存在独特的不良反应图谱,如水肿、皮疹、粒细胞减少、手足综合征等,“医生往往忙于控制疾病本身,对患者回归社会的需求关注不足。”李健教授坦言医疗现况。这种“重治疗、轻生活”的倾向,在GIST逐渐成为慢性病的今天显得尤为突出。

破局之道:规范化诊疗与个体化治疗并重

调研报告中一组对比数据令人揪心:复发转移患者的健康评分(58分)较未复发患者(68分)出现断崖式下跌,身体功能、社会角色等维度评分全面落后。同时复发转移患者在面临疾病恶化的同时,更承受着例如经济困难、副作用困扰等更严重的治疗负担,老年患者面临的情况更为严峻。

“GIST具有高复发的特点。"李健教授指出,当胃肠间质瘤逐步成为慢性病,治疗手段丰富的同时,疾病管理的问题日益凸显。

面对困境,2021年成立的胃肠间质瘤诊疗规范和创新协作网(CGIN)已覆盖全国21省市35家三甲医院,形成首份胃肠间质瘤专病诊疗地图。

“从第一次就诊开始,就应选择有经验的专病门诊。”李健教授强调规范化诊疗体系的重要性,“GIST需要‘手术+靶向药物’的综合治疗,但何时手术、选择哪代药物,都需要精准判断。”

目前国内已批准上市5款靶向药,覆盖一线到四线的治疗,另外有1款药物在海南试点。

新一代药物在安全性上显现优势。李健教授举例:一位58岁男性晚期患者,前三线药物耐药后使用四线瑞派替尼,24周后肿瘤负荷显著减少,仅出现轻度脱发和可控疲乏。

更前沿的探索正在进行。江苏省人民医院即将启动的临床研究(ChiCTR2500101836),将探索瑞派替尼联合舒尼替尼或加量治疗四线进展患者的方案,为耐药患者寻找新出路。

随着CGIN协作网专病门诊地图的铺开,中国胃肠间质瘤诊疗正走向规范化。在广东地区,中山大学附属肿瘤医院、中山一院、中山六院及深圳市人民医院等均已纳入专病协作网。

“该工作就工作,不要把自己单纯当作肿瘤病人!”李健教授强调,在有效控制肿瘤的同时,减轻患者治疗痛苦,支持患者克服心理障碍、回归社会角色与生活,是提升GIST患者生存质量的关键。

南方+记者 严慧芳股票配资门户在线阅读

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。